●黒斑山アプローチ

黒斑山へのアプローチは小諸インターで下りて国道18号線を少し戻ります。高峰高原の道路標識のある信号が目印。左折すればそのまま車坂峠に向かいます。なお、そのまま信号を通りすぎた右手の国道沿いにコンビニ、更にその先には深夜営業のガソリンスタンドがあるので安心です。登山利用の場合は、車坂峠のビジターセンター前の駐車場を利用するのが良いでしょう。無料駐車場で深夜でも大丈夫です。高峰高原ホテルの駐車場はホテル利用者のためのものなので、登山では停めない方が賢明ですね。

黒斑山へのアプローチは小諸インターで下りて国道18号線を少し戻ります。高峰高原の道路標識のある信号が目印。左折すればそのまま車坂峠に向かいます。なお、そのまま信号を通りすぎた右手の国道沿いにコンビニ、更にその先には深夜営業のガソリンスタンドがあるので安心です。登山利用の場合は、車坂峠のビジターセンター前の駐車場を利用するのが良いでしょう。無料駐車場で深夜でも大丈夫です。高峰高原ホテルの駐車場はホテル利用者のためのものなので、登山では停めない方が賢明ですね。

●黒斑山

黒斑山は浅間山ファミリーの外縁部に位置する山で、蛇骨岳、仙人岳、鋸岳とともに外輪山を形成しています。黒斑山が活動していた当時は三千メートルもある大火山であったようですが、その後、陥没崩壊して湯の平などのカルデラ地形が生成されました。黒斑山、蛇骨岳は樹木や草原が発達しており比較的緑豊かですが、仙人岳からJバンドに至る稜線は火山らしい荒涼とした景観で、アルペン的な縦走路となっています。黒斑山周辺はお隣の前掛山などよりも古い火山なので、高山植物が豊富で、特に草すべり周辺は花のみちといった趣があります。

黒斑山

(くろふやま) 2404m

長野の山 黒斑山 訪問日2012年08月26日 天候 晴れ

黒斑山 ハイキングルート

車坂峠の駐車場です。峠の車道を隔てた駐車場は高峰高原ホテルの駐車場。なので、登山目的の場合はこちらのビジターセンターの無料駐車場を使いましょう。

車坂峠の駐車場です。峠の車道を隔てた駐車場は高峰高原ホテルの駐車場。なので、登山目的の場合はこちらのビジターセンターの無料駐車場を使いましょう。

駐車場から車道を挟んだ対面に中コースの入口があります。踏み込むとすぐに左が中コース、右が表コースへと分岐します。

駐車場から車道を挟んだ対面に中コースの入口があります。踏み込むとすぐに左が中コース、右が表コースへと分岐します。

早朝は展望が良さそうなので登りは表コースにしました。で、この表コースは展望だけではなく高山植物も豊富です。

早朝は展望が良さそうなので登りは表コースにしました。で、この表コースは展望だけではなく高山植物も豊富です。

登山者数をカウントしているようですね。二人同時に通過したらどうなるんでしょうねぇ。ということで、早速実践してみましたよ。

登山者数をカウントしているようですね。二人同時に通過したらどうなるんでしょうねぇ。ということで、早速実践してみましたよ。

黒斑山は古い火山の一部です。なので、登山道は火山らしいザクザクの道を辿ります。傾斜はそれほど強くないので歩きにくいという感じはありません。

黒斑山は古い火山の一部です。なので、登山道は火山らしいザクザクの道を辿ります。傾斜はそれほど強くないので歩きにくいという感じはありません。

小さなピークに到着。木々に囲まれて展望はありません。

小さなピークに到着。木々に囲まれて展望はありません。

けれども、ちょっとだけ先に進むと八ヶ岳が望めます。

けれども、ちょっとだけ先に進むと八ヶ岳が望めます。

更に富士山なども顔を出しています。写真ではもゃゃ〜んとしてますが、実際には結構はっきりくっきりと望めます。

更に富士山なども顔を出しています。写真ではもゃゃ〜んとしてますが、実際には結構はっきりくっきりと望めます。

せっかく登ったけれど、ここで一旦ど〜んと下ります。正面には黒斑山がまだまだ頭上高く聳えています。再び登り始めると、露岩帯と樹林帯を交互に繰り返すように高度を上げていきます。

せっかく登ったけれど、ここで一旦ど〜んと下ります。正面には黒斑山がまだまだ頭上高く聳えています。再び登り始めると、露岩帯と樹林帯を交互に繰り返すように高度を上げていきます。

絹糸のような雲が流れていきます。なんとなく秋めいた空ですね。

樹林帯の中はこんな雰囲気。

樹林帯の中はこんな雰囲気。

露岩帯はこんな雰囲気。振り返れば高峰山や篭ノ塔山などのファミリーが望めます。

露岩帯はこんな雰囲気。振り返れば高峰山や篭ノ塔山などのファミリーが望めます。

更にしばらく樹林帯の登りを我慢すると、樹高も低くなってきて周囲が明るく開けてきます。

更にしばらく樹林帯の登りを我慢すると、樹高も低くなってきて周囲が明るく開けてきます。

黒斑山もずいぶん近くなって来ましたよ。深い緑の衣を纏って重厚な雰囲気を醸しだしてますがな。

黒斑山もずいぶん近くなって来ましたよ。深い緑の衣を纏って重厚な雰囲気を醸しだしてますがな。

噴火時に避難するシェルターです。・・・ここに避難する状況にはなりたくないですなぁ〜。

噴火時に避難するシェルターです。・・・ここに避難する状況にはなりたくないですなぁ〜。

シェルターから一投足で外輪山の稜線に飛び出します。槍ヶ鞘付近からは黒斑山とトーミの頭が間近に望めます。

シェルターから一投足で外輪山の稜線に飛び出します。槍ヶ鞘付近からは黒斑山とトーミの頭が間近に望めます。

正面には浅間山(前掛山)がど〜んと鎮座しております。付き添いの方は牙山と剣ヶ峰。

正面には浅間山(前掛山)がど〜んと鎮座しております。付き添いの方は牙山と剣ヶ峰。

崩壊した外輪山の内側は急峻です。

崩壊した外輪山の内側は急峻です。

トーミの頭付近は岩峰の集合体のような雰囲気。そんななかでも一際目を引くのがこのオブジェ。何れは崩れてしまう運命ですね。

トーミの頭付近は岩峰の集合体のような雰囲気。そんななかでも一際目を引くのがこのオブジェ。何れは崩れてしまう運命ですね。

槍ヶ鞘とトーミの頭との鞍部が表コースと中コースの合流ポイント。中コース経由の方が多少時間節約になるようですな。

槍ヶ鞘とトーミの頭との鞍部が表コースと中コースの合流ポイント。中コース経由の方が多少時間節約になるようですな。

トーミの頭からの広大な展望は感動的。山登りしてて良かったなぁ〜と小さな幸せに感謝。

トーミの頭からの広大な展望は感動的。山登りしてて良かったなぁ〜と小さな幸せに感謝。

剣ヶ峰の彼方には小諸や佐久の街並みが広がります。

剣ヶ峰の彼方には小諸や佐久の街並みが広がります。

トーミの頭から黒斑山はほんの少しのアルバイト。

トーミの頭から黒斑山はほんの少しのアルバイト。

登山道から見たトーミの頭の山頂部。反対側は湯の平を見下ろす絶壁となっています。

登山道から見たトーミの頭の山頂部。反対側は湯の平を見下ろす絶壁となっています。

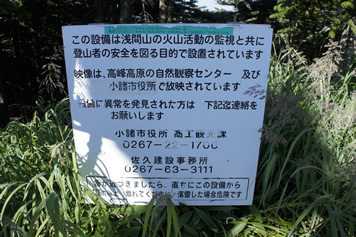

黒斑山に向かう途中の小さなピークには、周囲の景観にちょっと違和感のある物体が・・・。

黒斑山に向かう途中の小さなピークには、周囲の景観にちょっと違和感のある物体が・・・。

な〜るほど。火山活動の監視をしている訳ですね。浅間山は現在のところは小康状態ですが、いつ何時再び活発に活動するのかはこ〜いう測定機器が頑張ってくれないと判らんですな。

な〜るほど。火山活動の監視をしている訳ですね。浅間山は現在のところは小康状態ですが、いつ何時再び活発に活動するのかはこ〜いう測定機器が頑張ってくれないと判らんですな。

などと火山考察をしている間に黒斑山に到着です。

などと火山考察をしている間に黒斑山に到着です。

黒斑山からは前掛山に隠れていた釜山もちょこっとだけ望めますね。

黒斑山からは前掛山に隠れていた釜山もちょこっとだけ望めますね。

これから向かう蛇骨岳、仙人岳、鋸岳の稜線。遠いような近いような距離感が掴みにくい眺めです。

これから向かう蛇骨岳、仙人岳、鋸岳の稜線。遠いような近いような距離感が掴みにくい眺めです。

トーミの頭から鋸岳に続く稜線は外輪山の縁を辿る道程です。なので、全般高低差が少ないのが特徴。稜線漫歩の見本のような場所ですな。縦走路から望む黒斑山も単に城壁を構成する一部のような感じです。

トーミの頭から鋸岳に続く稜線は外輪山の縁を辿る道程です。なので、全般高低差が少ないのが特徴。稜線漫歩の見本のような場所ですな。縦走路から望む黒斑山も単に城壁を構成する一部のような感じです。

外輪山の内側は巨大なカルデラのようになっており、前掛山と浅間山はその東側の大半を覆い尽くしています。

外輪山の内側は巨大なカルデラのようになっており、前掛山と浅間山はその東側の大半を覆い尽くしています。

針葉樹の樹林帯と絶壁の上の草付きを結んでいく縦走路。

針葉樹の樹林帯と絶壁の上の草付きを結んでいく縦走路。

蛇骨岳と黒斑山との中間地点から望む黒斑山。この辺りまでは岩稜も少なく緑濃い稜線が続きます。

蛇骨岳と黒斑山との中間地点から望む黒斑山。この辺りまでは岩稜も少なく緑濃い稜線が続きます。

上級者向けと記されているガイドブックもあるようですが、実際は子供さん連れも結構歩いております。登山道自体は歩きやすく、道を外さなければ転落の心配もありません。

上級者向けと記されているガイドブックもあるようですが、実際は子供さん連れも結構歩いております。登山道自体は歩きやすく、道を外さなければ転落の心配もありません。

小さなガレ場から再び黒斑山。ちっと格好良い佇まいですね。

小さなガレ場から再び黒斑山。ちっと格好良い佇まいですね。

いつの間にやら雲が増えてきましたよ。折角の展望なのであんまり曇ってしまうと悲しいぞ。

いつの間にやら雲が増えてきましたよ。折角の展望なのであんまり曇ってしまうと悲しいぞ。

蛇骨岳手前の縦走路から望む剣ヶ峰と黒斑山。なんか、日本国内の景色とは思えない雰囲気。

蛇骨岳手前の縦走路から望む剣ヶ峰と黒斑山。なんか、日本国内の景色とは思えない雰囲気。

前方の地味〜な岩場が蛇骨岳のピークでございますよ。

前方の地味〜な岩場が蛇骨岳のピークでございますよ。

ということで、蛇骨岳に到着。ここで2366メートルの標高です。黒斑山からは下り基調なのでとっても楽チンして到着です。

ということで、蛇骨岳に到着。ここで2366メートルの標高です。黒斑山からは下り基調なのでとっても楽チンして到着です。

蛇骨岳から先は稜線の雰囲気が一変します。樹木は少なくなって岩稜と草地が続く北アルプスのようなアルペン的な風貌へと変化します。

蛇骨岳から先は稜線の雰囲気が一変します。樹木は少なくなって岩稜と草地が続く北アルプスのようなアルペン的な風貌へと変化します。

おぉ〜、この辺りから黒斑〜Jバンド縦走のハイライトですな。湯の平から一気に高度を上げている稜線なので、高度感も十分あって最高ですがなぁ〜。

おぉ〜、この辺りから黒斑〜Jバンド縦走のハイライトですな。湯の平から一気に高度を上げている稜線なので、高度感も十分あって最高ですがなぁ〜。

すっばらしい外輪山の峰々。Jバンドまで視界を遮るものは一切なしの極上ルートです。

すっばらしい外輪山の峰々。Jバンドまで視界を遮るものは一切なしの極上ルートです。

雲に飲み込まれそうな剣が峰。

雲に飲み込まれそうな剣が峰。

ありゃ、せっかくの大展望が・・・。そんな滅相な。

ありゃ、せっかくの大展望が・・・。そんな滅相な。

岩稜や砂礫地を登ったり下りたりの楽しい道が続きます。周辺は高山植物の花園。登山者が歩く道から少し離れた岩稜をピョンピョン元気に飛び回っているのはオコジョかなぁ〜。ちと遠すぎて写真は断念。

岩稜や砂礫地を登ったり下りたりの楽しい道が続きます。周辺は高山植物の花園。登山者が歩く道から少し離れた岩稜をピョンピョン元気に飛び回っているのはオコジョかなぁ〜。ちと遠すぎて写真は断念。

正面の三角形が仙人岳でございますよぉ。

正面の三角形が仙人岳でございますよぉ。

至近距離から見た仙人岳への最後の登り。仙人岳の懸崖は熱変性した岩石等、火山としての特性を最も良く現しているようですね。黒斑山を含めて曾てこの地域に三千メートルに達っする大火山が存在した名残でもあります。そんな訳で、火山フェチのおじさんとしてはしんみりと敬意を表しつつ進むのでした。

至近距離から見た仙人岳への最後の登り。仙人岳の懸崖は熱変性した岩石等、火山としての特性を最も良く現しているようですね。黒斑山を含めて曾てこの地域に三千メートルに達っする大火山が存在した名残でもあります。そんな訳で、火山フェチのおじさんとしてはしんみりと敬意を表しつつ進むのでした。

仙人岳の山頂に到着。山頂標識と三角点がお出迎え。ここで、標高は2319メートル。

仙人岳の山頂に到着。山頂標識と三角点がお出迎え。ここで、標高は2319メートル。

仙人岳からは更に岩々した稜線を辿ります。雲が渦巻き高度感を演出しております。で、こんな場所で雷雲に捕まったらおっかねぇですね。

仙人岳からは更に岩々した稜線を辿ります。雲が渦巻き高度感を演出しております。で、こんな場所で雷雲に捕まったらおっかねぇですね。

ガスがかかっていると尚一層、北アルプス辺りの稜線と見分けがつきませんがな。

ガスがかかっていると尚一層、北アルプス辺りの稜線と見分けがつきませんがな。

非対称山稜の後立山辺りを縦走しているような雰囲気ですな。標高低いのに高山的な植生景観を維持しているのは、土壌が貧相だからかな、それとも浅間山の噴火による影響とか、季節による強風とか、まぁ、いろんな要因が絡んでるんでしょうなぁ〜。

非対称山稜の後立山辺りを縦走しているような雰囲気ですな。標高低いのに高山的な植生景観を維持しているのは、土壌が貧相だからかな、それとも浅間山の噴火による影響とか、季節による強風とか、まぁ、いろんな要因が絡んでるんでしょうなぁ〜。

正面に鋸岳が見えてきましたよ。なんとなく西部劇に出てきそうな岩山です。標高は2254メートル。

正面に鋸岳が見えてきましたよ。なんとなく西部劇に出てきそうな岩山です。標高は2254メートル。

鋸岳手前の鞍部がJバンドの下降点。以前よりかなり判りやすくなりました。

鋸岳手前の鞍部がJバンドの下降点。以前よりかなり判りやすくなりました。

垂直の岸壁の基部を巻いていくのがルート。落石注意ですな。

垂直の岸壁の基部を巻いていくのがルート。落石注意ですな。

しかし、なぜJバンドと呼ばれているのか、実は全く知らんのですよ。名前の由来を知ってる方、教えてね。

しかし、なぜJバンドと呼ばれているのか、実は全く知らんのですよ。名前の由来を知ってる方、教えてね。

見上げるとこんなおっそろしい岩壁。完全にオーバーハングしてますがな。

見上げるとこんなおっそろしい岩壁。完全にオーバーハングしてますがな。

で、足元には岩壁から剥がれ落ちたと思われる巨大な岩石がゴロゴロと転がっていますよ。まぁ、こんなところでは休憩などせずに、さっさと通過するに限ります。基部を半ばまで進んだ所で、草付きを一気に降ります。

で、足元には岩壁から剥がれ落ちたと思われる巨大な岩石がゴロゴロと転がっていますよ。まぁ、こんなところでは休憩などせずに、さっさと通過するに限ります。基部を半ばまで進んだ所で、草付きを一気に降ります。

ねっ、こわいでしょ。

ねっ、こわいでしょ。

ちっと安全な場所からJバンドを見上げます。丁度真ん中辺りを降りてきたわけですね。

ちっと安全な場所からJバンドを見上げます。丁度真ん中辺りを降りてきたわけですね。

ここまで降りてくると周囲は湯の平の一角。広大な平坦地が広がります。

ここまで降りてくると周囲は湯の平の一角。広大な平坦地が広がります。

これまで歩いてきたトーミの頭、黒斑山、蛇骨岳、仙人岳など。まさに外輪山の山々。

これまで歩いてきたトーミの頭、黒斑山、蛇骨岳、仙人岳など。まさに外輪山の山々。

仙人岳から鋸岳へと至る稜線。緑濃い黒斑に比較して岩石剥き出しの峰々はより火山らしい風貌です。

仙人岳から鋸岳へと至る稜線。緑濃い黒斑に比較して岩石剥き出しの峰々はより火山らしい風貌です。

で、外輪山の反対側には巨大なチョコレートプリンが・・・。

で、外輪山の反対側には巨大なチョコレートプリンが・・・。

湯の平はJバンドから降り立ち、しばらくは岩屑の荒涼とした道を辿りますが、次第に周囲は進入して来た樹木の森となっていきます。植物進入の変遷をライブ鑑賞しているわけですね。

湯の平はJバンドから降り立ち、しばらくは岩屑の荒涼とした道を辿りますが、次第に周囲は進入して来た樹木の森となっていきます。植物進入の変遷をライブ鑑賞しているわけですね。

ここが、登山解禁された前掛山とJバンドの分岐地点。で、やっぱり前掛山に向かう登山者のほうが圧倒的に多いですね。

ここが、登山解禁された前掛山とJバンドの分岐地点。で、やっぱり前掛山に向かう登山者のほうが圧倒的に多いですね。

浅間山の火口周囲は立入禁止ですが、その外輪山となる前掛山登山は登山道に限って許されているようです。浅間山は活発な活火山なので、再び警戒レベルが上がってしまうかもしれません。なので、登れる時に登っておいたほうが良さそう。実際、20代の頃は湯の平周辺も立入禁止を食らってましたから。

浅間山の火口周囲は立入禁止ですが、その外輪山となる前掛山登山は登山道に限って許されているようです。浅間山は活発な活火山なので、再び警戒レベルが上がってしまうかもしれません。なので、登れる時に登っておいたほうが良さそう。実際、20代の頃は湯の平周辺も立入禁止を食らってましたから。

草すべりを経てトーミの頭へと登り返す地点の分岐。分岐から火山館はすぐなので立ち寄ると良いでしょう。トイレや飲料水補給も出来ます。

草すべりを経てトーミの頭へと登り返す地点の分岐。分岐から火山館はすぐなので立ち寄ると良いでしょう。トイレや飲料水補給も出来ます。

一時、日本中を席巻した「自己責任」の文言有り。登山を知らん人が山岳遭難などを語る際に、よく知った振りして使いまくるとっても便利で底の浅い言葉であります。

一時、日本中を席巻した「自己責任」の文言有り。登山を知らん人が山岳遭難などを語る際に、よく知った振りして使いまくるとっても便利で底の浅い言葉であります。

浅間神社でございます。こんな山奥なのに案外立派な社殿ですね。良いことです。

浅間神社でございます。こんな山奥なのに案外立派な社殿ですね。良いことです。

こちらが火山館。こんな山奥なのに案外立派な小屋ですね。・・・あれ、こんなに立派だったっけ。リニューアルしたのですね。

こちらが火山館。こんな山奥なのに案外立派な小屋ですね。・・・あれ、こんなに立派だったっけ。リニューアルしたのですね。

火山館で牙山を眺めながら休憩した後、再び草すべりの分岐点へ。正面ちょっと左が草すべりのコース。・・・う〜ん、自虐的。

火山館で牙山を眺めながら休憩した後、再び草すべりの分岐点へ。正面ちょっと左が草すべりのコース。・・・う〜ん、自虐的。

草すべりのコースはトーミの頭のちょっと右手に突き上げています。まぁ、こっから見ると壁です。壁。

草すべりのコースはトーミの頭のちょっと右手に突き上げています。まぁ、こっから見ると壁です。壁。

取り付いてみるとなんだか高度感が判然としない不思議な風景が広がります。壁に張り付いてるからですな。

取り付いてみるとなんだか高度感が判然としない不思議な風景が広がります。壁に張り付いてるからですな。

見上げると風情があって牧歌的ではあるものの笑ってしまう程の急斜面。

見上げると風情があって牧歌的ではあるものの笑ってしまう程の急斜面。

とうとう若いアンちゃんとネェちゃん達のグループに抜かれちゃいましたぞ。

とうとう若いアンちゃんとネェちゃん達のグループに抜かれちゃいましたぞ。

きっつい登りですが周囲に広がる景観は極上です。

きっつい登りですが周囲に広がる景観は極上です。

草すべりというだけあって様々な花が咲き乱れております。なので、きついのだけれど案外楽しい・・・かも。

草すべりというだけあって様々な花が咲き乱れております。なので、きついのだけれど案外楽しい・・・かも。

自然が織りなす造形美には脱帽なのであります。

自然が織りなす造形美には脱帽なのであります。

振り返ると絶景であります。草すべりは風景や花々に励まされながら辿る道ですね。

振り返ると絶景であります。草すべりは風景や花々に励まされながら辿る道ですね。

ようやくトーミの頭に復帰。

ようやくトーミの頭に復帰。

午後の光線は山体の色彩を微妙に変化させるので、早朝とはひとつ異なった趣がありますなぁ〜。

午後の光線は山体の色彩を微妙に変化させるので、早朝とはひとつ異なった趣がありますなぁ〜。

黒斑のカルデラの中に前掛山が噴出し、更にその中に浅間山の本体が形成されているわけで、三重の複式火山という按配です。

黒斑のカルデラの中に前掛山が噴出し、更にその中に浅間山の本体が形成されているわけで、三重の複式火山という按配です。

浅間山は現役の活火山ではあるものの、山麓から駆け上がる緑の衣を見ていると自然の回復力に改めて感心するのでありました。

浅間山は現役の活火山ではあるものの、山麓から駆け上がる緑の衣を見ていると自然の回復力に改めて感心するのでありました。

本日は雷雨の心配もありません。なので、過ぎゆく夏の日々を外輪山の縁に座って惜しみます。

本日は雷雨の心配もありません。なので、過ぎゆく夏の日々を外輪山の縁に座って惜しみます。

遠く佐久の街並みと晩夏の雄大積雲。

遠く佐久の街並みと晩夏の雄大積雲。

今年の夏空、最後のベストショット。

今年の夏空、最後のベストショット。

トーミの頭側から望む槍ヶ鞘。

トーミの頭側から望む槍ヶ鞘。

帰路は中コースを辿ります。深く抉れた火山由来の泥道は、なんだか奥日光の登山道みたいな雰囲気です。

帰路は中コースを辿ります。深く抉れた火山由来の泥道は、なんだか奥日光の登山道みたいな雰囲気です。

中コースの所要時間は表コースよりも短時間。その代わり、眺めの良い箇所は少なめです。

中コースの所要時間は表コースよりも短時間。その代わり、眺めの良い箇所は少なめです。

表コース同様、中コースも道標もしっかりしており安心して利用できます。情報によると蛇骨岳への裏コースは廃道扱いのようで駄目みたいです。

表コース同様、中コースも道標もしっかりしており安心して利用できます。情報によると蛇骨岳への裏コースは廃道扱いのようで駄目みたいです。

水平の道をしばらく辿れば車坂峠に到着です。

水平の道をしばらく辿れば車坂峠に到着です。

黒斑山や湯の平で見た花など

マツムシソウ

マツムシソウ

オヤマリンドウ

オヤマリンドウ

イブキボウフウ・・・みたいな

イブキボウフウ・・・みたいな

イタドリ

イタドリ

シャジクソウ

シャジクソウ ノアザミ

ノアザミ

アキノキリンソウ

アキノキリンソウ

ヒメシャジン

ヒメシャジン

アカバナイタドリ

アカバナイタドリ

ツリガネニンジン

ツリガネニンジン

ハクサンフウロ

ハクサンフウロ

ヤマハハコ

ヤマハハコ

キオン

キオン

マルバダケブキ

マルバダケブキ

トリカブト

トリカブト

ウメバチソウ

ウメバチソウ

ヤナギラン

ヤナギラン

イワインチン

イワインチン

●駐車場

●駐車場

車坂峠ビジターセンター駐車場。24時間駐車可能な無料駐車場です。高峰高原ホテルの駐車場はホテル利用者用なので停めない方が良いです。

●トイレ

車坂峠公衆トイレ、ビジターセンターのトイレは開館時間のみ利用可能です。

●登山道

大きな登りと下りは、黒斑山登り、Jバンド、草すべり、黒斑山下りの四箇所です。その他は比較的平坦な道が続きます。但し、外輪山では転倒や滑落、更に雷雨や強風注意です。天候が良ければとても楽しい散策路ですが、天候が悪化するとそれなりに根性が求められます。現在のところ、浅間山は小康状態のようですが、立入禁止エリアは変化する場合もあるので火山情報はチェックしてください。

●備考

黒斑山と湯の平では数えきれない程の登山者と遭遇しました。眺めが良いとみんな笑顔です。

●主観的所要時間

車坂峠の駐車場から黒斑、Jバンド、湯の平周回は6時間程度(休憩含まず)。。

この記事に関する内容はあくまで主観的な印象を綴ったものです。

もし、登ってみようかなと思われたら、面倒でも最新の情報を収集されるようにお願いします。

登山道は季節により変化します。年数を経れば様変わりもしてしまいます。

無理をしない山行で楽しい想い出を沢山つくってくださいね。