●東蓬莱山アプローチ

●東蓬莱山アプローチ

東蓬莱山は本来、大戸川沿いの蓬莱山神社から出発するのがメインルートでしょう。今回は秋山梅木の氷室山神社里宮を起点としました。駐車地までは国道293号から葛生付近から秋山川沿いの200号に入ります。道路左側、五丈の滝入り口を見送って更に走ると左手に古代生活体験村の駐車場に着きます。駐車場利用に際しては管理棟に一言声をかけたほうが良いでしょう。

●東蓬莱山

東蓬莱山は氷室山から岳ノ山、大鳥谷山へと延々と延びる稜線上の一峰です。勝道上人が開いた蓬莱山神社は大戸川沿いにありますが、東蓬莱山の山名はその背後に聳える山々の東の頂ということでしょうか。今回、起点とした氷室神社里宮は、長大な尾根を辿って氷室山山頂に至る古道ともいうべきもの。日帰りでの氷室山往復は長丁場ですが近年隠れたブームと言えるかもです。奥の院までは参道もしっかりしていますが、そこから先、東蓬莱山山頂まで登山道らしいものはありません。主稜線に至る支尾根の伐採地からは素晴らしい大展望が得られます。

栃木の山 東蓬莱山

東蓬莱山(ひがしほうらいさん) 807m

栃木の山 東蓬莱山 訪問日2012年04月01日 天候 晴れ

東蓬莱山 ハイキングルート

今回、駐車場所として選んだのは古代生活体験村。但し、有料宿泊施設なので管理棟に一言お願いしたほうが良いですね。付近には他にあきやま学寮、ウッドランド森沢、体験館などの関連施設があります。

今回、駐車場所として選んだのは古代生活体験村。但し、有料宿泊施設なので管理棟に一言お願いしたほうが良いですね。付近には他にあきやま学寮、ウッドランド森沢、体験館などの関連施設があります。

あきやま学寮を過ぎてすぐ左側に氷室山神社里宮があります。なかなか立派な造りですよ。

あきやま学寮を過ぎてすぐ左側に氷室山神社里宮があります。なかなか立派な造りですよ。

神社の左手に背後の山に向かって続く道があります。この参道と思われる道を使います。

神社の左手に背後の山に向かって続く道があります。この参道と思われる道を使います。

つづら折りの行く手には小さな社がありました。

つづら折りの行く手には小さな社がありました。

残存している礎石があります。鳥居でも建っていたのでしょうかね。

残存している礎石があります。鳥居でも建っていたのでしょうかね。

すぐに小さな東屋に到着。どうも遊歩道として整備もされているようですね。付近の宿泊施設に付帯した遊歩道といったところでしょうか。

すぐに小さな東屋に到着。どうも遊歩道として整備もされているようですね。付近の宿泊施設に付帯した遊歩道といったところでしょうか。

それでも、あきらかに随分旧い石段も残存しているので、やはり由緒ある古道の趣も保たれています。

それでも、あきらかに随分旧い石段も残存しているので、やはり由緒ある古道の趣も保たれています。

小さな台地に小さな木造の祠があります。

小さな台地に小さな木造の祠があります。

ここからしばらくジグザグに切られた山道を進みます。イノシシが耕した場所も多いのでちょっと緊張。

ここからしばらくジグザグに切られた山道を進みます。イノシシが耕した場所も多いのでちょっと緊張。

遊歩道の立派な案内板やら道標がある場所。もっとも、案内板の地図は塗料が退色してしまってなんのことやら判らん代物に。

遊歩道の立派な案内板やら道標がある場所。もっとも、案内板の地図は塗料が退色してしまってなんのことやら判らん代物に。

奥の院まで800メートルだそうです。奥の院って氷室山山頂下にある神社跡だと思っていましたが。

奥の院まで800メートルだそうです。奥の院って氷室山山頂下にある神社跡だと思っていましたが。

檜と松の品格ある立派な参道が続きます。ちょっと感動的ですらあります。

檜と松の品格ある立派な参道が続きます。ちょっと感動的ですらあります。

朽ちた木の手すりが続きます。付近はツツジが沢山植えられているので遊歩道として整備された名残でしょうか。

朽ちた木の手すりが続きます。付近はツツジが沢山植えられているので遊歩道として整備された名残でしょうか。

落ち葉に埋没した立派な階段。

落ち葉に埋没した立派な階段。

おぉ〜、氷室山神社奥の院で御座いますぞ。こんな山奥の静謐とした頂に木造の立派な神社があるとは感動です。標高は480mほど。立派な山頂神社です。氷室山神社の御神体をこちらに移動したということなのかな。

おぉ〜、氷室山神社奥の院で御座いますぞ。こんな山奥の静謐とした頂に木造の立派な神社があるとは感動です。標高は480mほど。立派な山頂神社です。氷室山神社の御神体をこちらに移動したということなのかな。

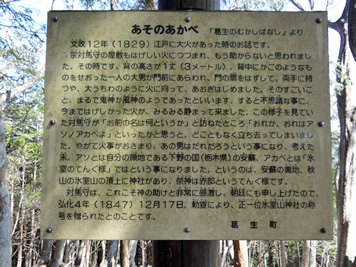

あそのあかべの逸話が語られた説明板。要するに氷室山神社の祭神はてんぐ様であるということですな。な〜るほど。

あそのあかべの逸話が語られた説明板。要するに氷室山神社の祭神はてんぐ様であるということですな。な〜るほど。

神社右手から背後に薄い踏み跡が続いています。東蓬莱山へはこの稜線を辿ります。

神社右手から背後に薄い踏み跡が続いています。東蓬莱山へはこの稜線を辿ります。

全般びっしりの檜植林ですが、時折このようにスポット的に自然林地帯があったりします。また、檜植林もかなり手入れさているので気が滅入る程ではありません。道というほどのもはありませんが、尾根通しなので悩む箇所はありません。

全般びっしりの檜植林ですが、時折このようにスポット的に自然林地帯があったりします。また、檜植林もかなり手入れさているので気が滅入る程ではありません。道というほどのもはありませんが、尾根通しなので悩む箇所はありません。

尾根筋を辿っていくと強引に通された林道に突き当たりました。

尾根筋を辿っていくと強引に通された林道に突き当たりました。

林道は縦横無尽に通っているので、林道を跨いで対面の斜面を直登していきます。道はありませんがテープがあったりします。

林道は縦横無尽に通っているので、林道を跨いで対面の斜面を直登していきます。道はありませんがテープがあったりします。

ひとのぼりすると眼前に広大な景色が展開します。すっごいですねぇ〜。

ひとのぼりすると眼前に広大な景色が展開します。すっごいですねぇ〜。

ピラミッドのように端正で鋭角的な尾出山。安蘇の名山といった趣です。

ピラミッドのように端正で鋭角的な尾出山。安蘇の名山といった趣です。

麓から檜が一網打尽に皆伐されておりますぞ。まぁ、植林されたものですから収穫時期というものもあるわけです。

麓から檜が一網打尽に皆伐されておりますぞ。まぁ、植林されたものですから収穫時期というものもあるわけです。

たった一本だけ残された赤松の木が麓の秋山の里を見下ろしています。

たった一本だけ残された赤松の木が麓の秋山の里を見下ろしています。

伐採された縁に沿って尾根を延々と登っていきます。

伐採された縁に沿って尾根を延々と登っていきます。

おっかねぇくらいの斜度なのです。道はないので歩きやすいところを適当に選んで登っていきます。雨の日は歩きたくない場所ですね。

おっかねぇくらいの斜度なのです。道はないので歩きやすいところを適当に選んで登っていきます。雨の日は歩きたくない場所ですね。

急斜面の登りで振り返るとこの眺め。景色に慰められながらの登高です。

急斜面の登りで振り返るとこの眺め。景色に慰められながらの登高です。

これまで眺めたことのない角度からの景色は新鮮このうえなし。

これまで眺めたことのない角度からの景色は新鮮このうえなし。

大鳥谷山と岳ノ山が仲良く並んで望まれます。奥多摩の石尾根が皆伐された時期も意外な場所から三頭山とか御前山がすっきりと望めましたが。伐採地からの展望は期間限定なので何れは鬱蒼とした植林地に戻ってしまうわけです。

大鳥谷山と岳ノ山が仲良く並んで望まれます。奥多摩の石尾根が皆伐された時期も意外な場所から三頭山とか御前山がすっきりと望めましたが。伐採地からの展望は期間限定なので何れは鬱蒼とした植林地に戻ってしまうわけです。

ようやく尾根の頭に登り着きました。切り株が散在する平坦地で休憩最適地となっていますよ。

ようやく尾根の頭に登り着きました。切り株が散在する平坦地で休憩最適地となっていますよ。

秋山の谷筋を俯瞰します。遠景は太平山から馬不入山への稜線ではないでしょうか。

秋山の谷筋を俯瞰します。遠景は太平山から馬不入山への稜線ではないでしょうか。

一帯は平坦な広場のような雰囲気。背後の植林地あたりが多分668mの標高点付近ではないかと。

一帯は平坦な広場のような雰囲気。背後の植林地あたりが多分668mの標高点付近ではないかと。

再び緩やかな尾根筋を進みます。右手は檜植林。左手は自然とはっきりしているので迷うこともありません。

再び緩やかな尾根筋を進みます。右手は檜植林。左手は自然とはっきりしているので迷うこともありません。

尾根筋は広くなったり狭くなったりしながら続いています。傾斜は緩くダラダラと登っていく感じです。

尾根筋は広くなったり狭くなったりしながら続いています。傾斜は緩くダラダラと登っていく感じです。

狩猟禁止の看板がある場所は愛宕山方面との合流地点・・・たぶん。辿ってきた尾根筋は支尾根なので見劣りします。なので帰路は意識して左折しましょう。

狩猟禁止の看板がある場所は愛宕山方面との合流地点・・・たぶん。辿ってきた尾根筋は支尾根なので見劣りします。なので帰路は意識して左折しましょう。

自然林は安蘇の山らしい明るい雰囲気に包まれています。

自然林は安蘇の山らしい明るい雰囲気に包まれています。

こんな境界標識も目安にして歩いていました。その他、プラスチック製の杭とか林業関係のものと思われるテープとか。案外賑やかしいのです。

こんな境界標識も目安にして歩いていました。その他、プラスチック製の杭とか林業関係のものと思われるテープとか。案外賑やかしいのです。

東電の送電鉄塔に到着です。眺めは・・・ぜんぜん駄目。

東電の送電鉄塔に到着です。眺めは・・・ぜんぜん駄目。

178号鉄塔のようです・・・たぶん。尾根筋の踏跡に較べて巡視路のほうが立派なので引き込まれないように注意しましょう。一部重複しています。

178号鉄塔のようです・・・たぶん。尾根筋の踏跡に較べて巡視路のほうが立派なので引き込まれないように注意しましょう。一部重複しています。

鉄塔から山火事注意の黄色杭を目安に進んでいきます。

鉄塔から山火事注意の黄色杭を目安に進んでいきます。

再び好ましい自然林地帯。

再び好ましい自然林地帯。

あっけなく807mの東蓬莱山に到着。鉄塔からほんの少し歩くだけですね。蓬莱山縁の山頂と思っていたのですが山岳宗教色は皆無。まぁ、背後の山々の一番東にあるピークだから、安直に東蓬莱山ということになった感あり。勝道上人様にはちと物足りない穏やかな山ですから。

あっけなく807mの東蓬莱山に到着。鉄塔からほんの少し歩くだけですね。蓬莱山縁の山頂と思っていたのですが山岳宗教色は皆無。まぁ、背後の山々の一番東にあるピークだから、安直に東蓬莱山ということになった感あり。勝道上人様にはちと物足りない穏やかな山ですから。

・・・三角点が無かったら山頂とは到底思えない雰囲気。木々の間から熊鷹山方面とか、更に氷室方面の高みが望めます。ここで時間も早いので陣地まで行ってみるかしばし思案。

・・・三角点が無かったら山頂とは到底思えない雰囲気。木々の間から熊鷹山方面とか、更に氷室方面の高みが望めます。ここで時間も早いので陣地まで行ってみるかしばし思案。

で、4月にもなったことだしクマが怖いので陣地行きは却下。下山します。もうちょっと寒い時期が良いかも〜。まぁ、氷室山山頂まで行ける目安がついたということで満足することにします。

で、4月にもなったことだしクマが怖いので陣地行きは却下。下山します。もうちょっと寒い時期が良いかも〜。まぁ、氷室山山頂まで行ける目安がついたということで満足することにします。

帰路はいつものように動物のフィールドサインを堪能します。このルートは全く動物天国といっても過言ではないですなぁ〜。上部の稜線はウンコだらけです。

帰路はいつものように動物のフィールドサインを堪能します。このルートは全く動物天国といっても過言ではないですなぁ〜。上部の稜線はウンコだらけです。

う〜む、古いから良いけど。ホカホカだったらビビります。その他、タヌキのため糞も多し。

う〜む、古いから良いけど。ホカホカだったらビビります。その他、タヌキのため糞も多し。

鉄塔を過ぎたら右手に引き込まれないように尾根通し。しばらくは植林と自然林の境界線を進みます。

鉄塔を過ぎたら右手に引き込まれないように尾根通し。しばらくは植林と自然林の境界線を進みます。

鳥獣保護の赤い看板の場所で左折。

鳥獣保護の赤い看板の場所で左折。

再び植林と自然林の境界線を下りていきます。

再び植林と自然林の境界線を下りていきます。

下草が全く無いルートなので道がないもののかなり楽チンで歩けます。

下草が全く無いルートなので道がないもののかなり楽チンで歩けます。

平坦地に到着。

平坦地に到着。

背後はこんな雰囲気。

背後はこんな雰囲気。

前面はこんな雰囲気。空中散歩の趣です。

前面はこんな雰囲気。空中散歩の趣です。

コーヒーなんぞを飲みながら極上の時間を過ごします。う〜ん、贅沢過ぎてごめんなさい。

コーヒーなんぞを飲みながら極上の時間を過ごします。う〜ん、贅沢過ぎてごめんなさい。

秋山の採石場付近を遠望します。階段状に残った山の屍が痛々しいですなぁ〜。

秋山の採石場付近を遠望します。階段状に残った山の屍が痛々しいですなぁ〜。

尾出山はそろそろ再訪したい山のひとつです。今度は尾根通しで登ってみたいですね。

尾出山はそろそろ再訪したい山のひとつです。今度は尾根通しで登ってみたいですね。

名残惜しいのですが大パノラマを望みながら下山します。

名残惜しいのですが大パノラマを望みながら下山します。

早く植林しないと土壌流失しそうな雰囲気。

早く植林しないと土壌流失しそうな雰囲気。

急坂を降りればもう転がり落ちる心配はありません。

急坂を降りればもう転がり落ちる心配はありません。

行く手を阻むオブジェ。

行く手を阻むオブジェ。

林道に出てしまうと遠回りなので、適当な場所から右手の植林の中へ。奥の院へと続く尾根筋は伐採地からは見落としやすいです。

林道に出てしまうと遠回りなので、適当な場所から右手の植林の中へ。奥の院へと続く尾根筋は伐採地からは見落としやすいです。

正面が踏跡続く尾根筋で左手は開削された林道。

正面が踏跡続く尾根筋で左手は開削された林道。

林道から奥の院まではほんのちょっと。

林道から奥の院まではほんのちょっと。

氷室山神社奥の院に到着。本来の氷室山山頂に再び戻る日は訪れるのでしょうか。

氷室山神社奥の院に到着。本来の氷室山山頂に再び戻る日は訪れるのでしょうか。

なんと筑波山神社。日本の神社ではいろいろな神様が仲良く同居する様を度々見かけます。一神教ではあり得ないおおらかな風景ですなぁ。

なんと筑波山神社。日本の神社ではいろいろな神様が仲良く同居する様を度々見かけます。一神教ではあり得ないおおらかな風景ですなぁ。

急な階段をおります。

急な階段をおります。

再び遊歩道に戻ります。

再び遊歩道に戻ります。

歴史が感じられる素晴らしい参道。

歴史が感じられる素晴らしい参道。

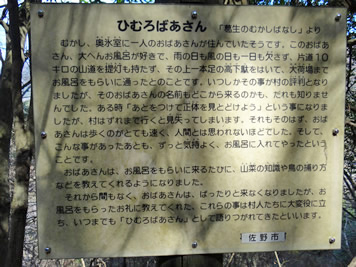

ひむろばあさんのお話。トレイルランナーの元祖のようなおばあさんです。

ひむろばあさんのお話。トレイルランナーの元祖のようなおばあさんです。

氷室山神社里宮に到着。

氷室山神社里宮に到着。

古代生活体験村の看板。

古代生活体験村の看板。

古代生活体験村は竪穴式住居に宿泊出来るというまことにスリリングな宿泊施設なのです。古代トイレというのもあります。個人的にはこちらのほうが興味都々ですぞ。・・・古代トイレ、まさに歴史の浪漫ですなぁ〜。

古代生活体験村は竪穴式住居に宿泊出来るというまことにスリリングな宿泊施設なのです。古代トイレというのもあります。個人的にはこちらのほうが興味都々ですぞ。・・・古代トイレ、まさに歴史の浪漫ですなぁ〜。

●駐車場

古代生活体験村など。

●トイレ

古代生活体験村など。

●登山道

危険な場所はありませんが、正規の整備されたハイキングコースではありません。氷室山神社里宮から奥の院までは、参道と遊歩道が合わさったようなコース。奥の院から東蓬莱山までは道と言える程のものはありませんし、道標などの目印も期待できません。けれども、下草や藪などが存在しないとてもすっきりした尾根道なので、地図、磁石、GPSなどを持参すれば楽しく歩けるルートです。東蓬莱山までならば距離も短いので手軽な半日ハイキングです。陣地や氷室山までは長丁場なのでそれなりの経験者と同行したほうが良いでしょう。

●備考

東蓬莱山ではひとりの登山者に出会いました。ちょっとびっくりしましたが、相手も相当驚いたようですね。「こんなルート歩く物好きが俺以外にもいたのか」という感じです。

●主観的所要時間

3時間30分程度もあれば戻って来られます(休憩含まず)。

●とても参考になりました

「安蘇の山懐から」

「中年からの山歩き」

●東蓬莱山の周辺地図

この記事に関する内容はあくまで主観的な印象を綴ったものです。

もし、登ってみようかなと思われたら、面倒でも最新の情報を収集されるようにお願いします。

登山道は季節により変化します。年数を経れば様変わりもしてしまいます。

無理をしない山行で楽しい想い出を沢山つくってくださいね。